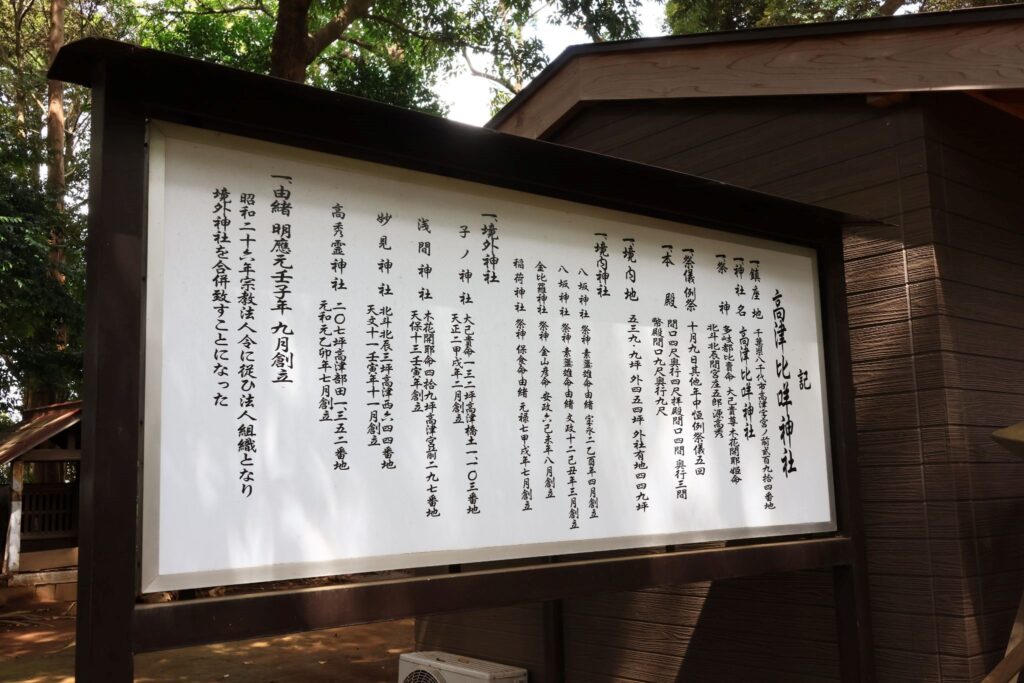

高津比咩神社(たかつひめじんじゃ)は、千葉県八千代市高津にある歴史的な神社です。この神社は明応元年(1492年)9月に創建され、明治維新後には村社に列格されました。神社の祭神としては多岐都比賣命が祀られており、その由緒や伝説には興味深いエピソードが含まれています。

高津比咩神社の由来に関する伝説によれば、藤原時平の妻である高津姫と第五息女高津姫が東下りし、下総の久々田に漂着した際、その舟が石と化したとされています。高津姫はこの地に定住し、地域の守り本尊として十一面観世音菩薩を祀りました。この伝説から、高津比咩神社と高津観音寺が関連付けられ、高津姫は地域の産神として崇められるようになりました。

高津姫は父親を深く慕っており、領主の千葉氏が高津姫の忠誠心に感銘を受け、この地を「高津」と名付けたという逸話も伝えられています。

地域の守護神として信仰され、八千代市の歴史と結びついています。さらに、昭和26年には子ノ神社、浅間神社、妙見神社、高秀霊神社を合併し、飛地境内の社として存在しています。

高津比咩神社の祭りの中でも特に注目すべきなのが「高津のハツカビシャ」です。この祭りは毎年1月20日に行われ、的に描かれた「※」という文字に向かって弓を射る儀式です。的の「※」の意味については謎めいており、鬼のような形をしているとされています。神社の宮世話人が事前に的や弓、矢を用意し、翌日には弓を用いて十三本の矢を射るのがこの祭りの儀式です。射った後には「オトウウケトリ」と呼ばれる儀式が行われ、神体であるオトウが次年度の宮世話人に渡され、神棚に安置されます。その後、直会として念仏講の女性たちによる「オビシャの花見」が行われます。

高津比咩神社は、地域の伝統や神話、祭りと深く結びついた神社として、地元の人々に愛され、訪れる人々に感動と癒しを提供しています。

《高津比咩神社》

■住所:千葉県八千代市高津294